アドレストランクルーム > あなたに合った探し方 > トランクルームの使い方

用途別に比較|収納代行・トランクルームそれぞれのメリット・デメリット

収納代行とトランクルームの違いとは?|仕組みと選択肢を徹底解説

そもそも収納代行とトランクルームとは何か?基本の意味と役割

トランクルームとは、自宅以外の場所に荷物を保管できるレンタル収納スペースのことです。ユーザー自身が倉庫や専用スペースを借りて荷物を預け入れ・取り出しする形態で、運営主体によって契約形態が異なります。倉庫会社が運営する場合は倉庫業法に基づく「寄託契約」となり、業者が荷物の保管管理責任を負います。一方、不動産系の賃貸会社が運営する場合はスペースを貸すだけの賃貸借契約となり、荷物の管理や出し入れは利用者自身で行うのが一般的です。いずれにせよ、トランクルームの役割は家庭内に収まりきらない荷物や、一時的に保管したい物品を外部に保管し、住空間を広く使えるようにすることです。家具・家電、衣類やアウトドア用品、楽器など、大型・重量物から季節物まで様々な荷物を保管できる利便性がありますeastleaf.co.jp。

一方、収納代行サービスとは、本記事では「宅配型収納サービス」を指します(※金融業務の「代金収納代行」とは異なります)。これはユーザーが自宅から宅配便等で荷物を送って預ける、新しい形態の収納サービスですb-box24.comcmphouse.info。利用者はスマホやPCで預け入れ・取り出しをオンライン指示するだけで、宅配業者が自宅まで荷物を集荷し、提携倉庫に保管してくれますmagazine.sbiaruhi.co.jp。つまり自分で倉庫に出向く必要がなく、「預けたい荷物を箱に詰めて送るだけ」で利用できる手軽さが特徴ですb-box24.com。このサービスは自宅の延長の“リモートクローゼット”ともいえる役割を果たし、特に自宅の収納が足りない場合や、大きな荷物を運搬する手段がない場合に適していますmagazine.sbiaruhi.co.jp。

※なお「収納代行」という言葉は本来、コンビニなどで代金を代理回収する決済サービスの意味で使われることがあります。金融文脈では、企業が顧客からの料金支払いをコンビニ・銀行等で受け付けてもらう仕組みで、決済代行とは提供するサービス内容が異なります(代金回収に特化するのが収納代行、決済手段提供が主軸なのが決済代行)robotpayment.co.jp。例えばECサイトの商品代金をコンビニで後払いできるようにするのが収納代行で、クレジットカード決済など複数手段を一括導入するのが決済代行ですrobotpayment.co.jp。本記事ではこれとは別に、荷物の保管代行サービスとしての「収納代行(宅配収納)」について解説していきます。

宅配型トランクルーム・宅配収納サービスの登場とその特徴

レンタル収納の代表格だったトランクルームに対し、近年注目を集めているのが宅配型収納サービスです。技術の発展やニーズの変化に合わせ、ここ数年で様々な宅配型トランクルームサービスが次々登場し、利用者も増えています。従来のトランクルームは「借りた空間に自分で荷物を運び込む」必要がありましたが、宅配型では自宅にいながら荷物の出し入れが完結する手軽さが支持される理由ですmagazine.sbiaruhi.co.jp、b-box24.com。例えば自家用車を持たない人や近所にトランクルームが無い人でも、集荷依頼すれば玄関先で荷物を引き渡せるため、運搬の手間が省けますmagazine.sbiaruhi.co.jp。また各社のシステムにより預けた物を1点ごとに写真管理できるので、スマホやPCから自分の預けた荷物を一覧で確認でき、「何をどこにしまったか分からなくなる」心配も少ないのも特徴ですb-box24.com。さらにトランクルーム利用料と比べて料金が安価なケースが多く、月額数百円から利用できる手軽さも普及を後押ししていますmagazine.sbiaruhi.co.jp。

背景には、都市部の居住空間の狭小化やシェアリングエコノミー志向の高まりがありますmagazine.sbiaruhi.co.jp。例えば首都圏では平均的な住宅の床面積が年々縮小し、20年前に比べ1戸あたり約8㎡(約4畳)も居住スペースが減少しているとの統計がありますquraz.com。その分、自宅の収納スペース不足を補うための外部ストレージ需要が増えており、トランクルーム市場自体もこの10年で約2倍(2024年時点で市場規模約850億円)に拡大しましたquraz.comquraz.com。こうした中で登場した宅配型収納サービスは、「使わない物を気軽に預けて自宅を広く使う」という新しいライフスタイルを提案し、今後もサービス範囲を拡大していくと考えられますmagazine.sbiaruhi.co.jp。

宅配型サービスの主な特徴としては次のような点が挙げられます。

自宅で完結: 集荷・配送はすべて宅配業者やサービススタッフが行うため、自分で荷物を運ぶ必要がありません。家から一歩も出ずに荷物を外部保管できる手軽さが最大のメリットですb-box24.com。

プロによる保管管理: 預かった荷物はサービス提供会社(倉庫業者)が丁寧に管理します。倉庫業法に基づき国土交通省への登録が必要な事業であり、空調設備や防犯設備が整った基準適合の倉庫で保管されるため安心ですb-box24.com。

オンラインで中身確認: 各社とも荷物管理システムを導入しており、預けた荷物は写真付きでデータ管理されます。利用者はマイページでいつでも預けた物の写真一覧を確認可能で、「どこに何を預けたか」がひと目で分かりますb-box24.com。

リーズナブルな料金: 多くの宅配型サービスでは、預けた箱の数やサイズに応じて課金され、1箱あたり月額数百円程度の手頃な利用料に設定されています。使った分だけ支払う形で無駄がなく、初期費用無料のところも多いため気軽に始められますam-one.co.jp。

豊富なオプション: 単に預けるだけでなく、各社とも付加サービスを用意しているのも特徴です。例として衣類保管ならクリーニング、不要品の処分代行、保管品の撮影・査定、さらにはネットオークションへの出品代行など、多彩なオプションが利用できますb-box24.com、trunkroom-service.com。これらを活用すれば、収納のみならず物品のケアや循環まで一括して任せることも可能です。

収納代行ビジネスの成り立ちと種類、決済代行の仕組み

収納代行(宅配収納)ビジネスは、上述のような社会的ニーズの高まりとIT技術の進歩を背景に、2010年代半ばから本格的に広がり始めました。先駆けのサービスの一つが、老舗倉庫業である寺田倉庫が2012年に開始した「minikura(ミニクラ)」です。寺田倉庫は1950年創業で美術品やワイン保管を本業とする業界のプロですが、そのノウハウを生かし一般向けに1点から預けられる宅配収納サービスを提供しました。minikuraではオプションでクリーニングやヤフオク出品、文書溶解処理なども可能で、まさに保管+αのビジネスモデルを築いています。その後、2015年にはスタートアップ企業サマリーによる「サマリーポケット」が登場し、企画運営はサマリー社、実際の保管管理は寺田倉庫や三菱倉庫と提携するといった形で宅配収納市場が拡大しましたtrunkroom-service.com。

現在ではヤマト運輸や日本通運グループなど大手物流企業も個人向け宅配収納に参入し、サービスの種類は多岐にわたりますawele.co.jp、b-box24.com。主な種類として、専用ボックス発送型(ユーザーがダンボール等に詰めて送る)と、大型家具対応型(スタッフが家財を梱包・搬出して保管)に大別できます。前者は手軽さと低料金が魅力ですが、箱に入るサイズ・重量に制限がありますb-box24.com。後者は料金はやや割高になるものの、ベッドやソファ等の大型荷物もまとめて預けられ、引越し時の一時保管にも利用可能ですawele.co.jp。例えばNTTグループの**「AZUKEL(アズケル)」**では段ボールだけでなく大型家具家電の保管も可能で、集荷時にはスタッフが搬出入を行ってくれますtrunkroom-service.com。

決済面に目を向けると、このビジネスは基本的にオンライン完結型であるためクレジットカード払いが主流ですが、法人契約では請求書払いに応じるところもあります。冒頭触れた金融サービスとしての「収納代行・決済代行」と関連付けるとすれば、宅配収納サービス各社も自社サイト上で多様な決済手段を用意しており、利用料やオプション料金の支払いをスムーズにしています(例えばクレジットカードや口座振替、最近ではPay系決済を導入する例もあります)。ただし利用者にとって重要なのは料金体系そのものであり、その比較については次章で詳しく解説します。

用途別に比較|収納代行・トランクルームそれぞれのメリット・デメリット

トランクルームのメリット・デメリット(スペース・利便性・コスト)

まずトランクルームを利用するメリットとデメリットを整理します。

メリット(トランクルーム):

大きな荷物も収納可能: トランクルーム最大の強みは、サイズや重量の大きな荷物でも保管できる点です。大型家具(ソファ・タンス・ベッド等)や冷暖房機器、自転車・タイヤなど自宅で場所を取る物でもまとめて預けられますeastleaf.co.jp。特に屋外型コンテナタイプは車で横付けして荷物を搬入でき、引越しやリフォーム時の一時保管にも便利ですam-one.co.jp。

必要な時にすぐ取り出せる: 倉庫の営業時間内(24時間利用可の施設も多い)であれば、好きなタイミングで荷物を出し入れできます。預けた荷物が急に必要になっても宅配型のような配送待ちがないため、即時アクセス性が高いです。趣味のコレクション品など「時々眺めたり手元に置きたい」ものは、トランクルームに置いておけば必要な時すぐ取り出せる利点がありますb-box24.com。

スペースを自由に活用できる: 借りた収納スペースの中であればレイアウトや収納方法も自由です。棚を設置して整理したり、シーズン毎に入れ替えたりと、自分専用の収納庫としてカスタマイズできます。特に専用の部屋感覚で使える屋内型トランクルームは、貴重品専用室や防音室的な使い方も可能で、楽器・絵画など価値の高いものを安心して保管できるプライベート空間になりますeastleaf.co.jp。

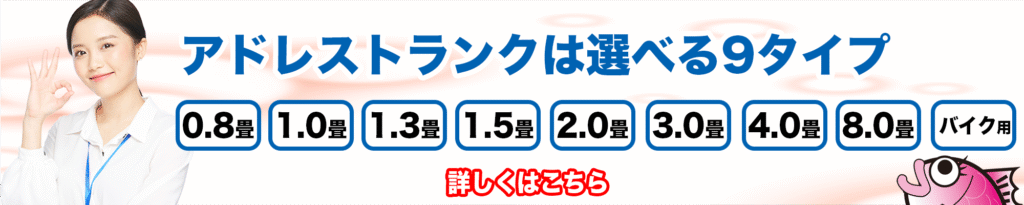

定額料金で容量たっぷり: トランクルームは広さ単位の月額料金のため、一定の荷物量以上なら宅配型より割安になることもあります。例えば2畳やそれ以上の広さを借りれば、細かい箱数にとらわれず大量の荷物を一括保管でき、追加料金を気にせず出し入れ自由です(料金は固定で、使う範囲内なら出入りしても追加コストなし)。長期・大量保管には定額制の安心感があります。

デメリット(トランクルーム):

荷物の運搬が利用者負担: 保管場所まで自分で荷物を持ち運ぶ必要があるのは大きな手間です。車がない場合はレンタカーや運送サービスを手配する必要があり、不便に感じる人も多いでしょうmagazine.sbiaruhi.co.jp。特に重い荷物やかさばる荷物を運ぶのは労力がかかり、トランクルームが自宅近くにない場合は時間的負担も大きくなります。

月額料金が割高になりやすい: トランクルームの利用料は広さや立地によりますが、都市部では1畳程度で月額1万円以上するケースがほとんどですmagazine.sbiaruhi.co.jp。屋内型で空調やセキュリティがしっかりしている所ほど料金も高く、スペース全体を借りる分、荷物が少ないと割高感があります。また初期費用として管理費・事務手数料・鍵代など数ヶ月分の賃料相当を請求されることも多く、短期利用にはハードルが高めです。ただし屋外コンテナ型なら地方郊外で月2,000円台~の安価な物件もありam-one.co.jp、コスト重視ならタイプ選びで差が出ます。

保管環境に差がある: 倉庫会社運営の屋内型は温度湿度管理や常駐スタッフ・防犯カメラなど万全な所が多いですが、屋外型コンテナでは空調が無く夏冬の温度変化が大きかったり、湿気やホコリの影響も受けやすいですam-one.co.jp。そのため精密機器や書類・衣類などデリケートな荷物には不向きな場合があります。どんな設備かは運営者によって様々なので、保管環境を事前によく確認する必要があります。

自己管理の手間: 借りたスペース内の荷物管理は基本的に利用者の責任で行います。預けた荷物の一覧や配置も自分で把握する必要があり、長期間預けていると「何を入れていたか」忘れてしまうことも。宅配型のような写真管理サービスは無いので、収納前に自分で写真を撮る・リストを作るなど工夫しないと管理が煩雑になりがちですpocket.sumally.com。また施錠型の場合、鍵の紛失・管理にも注意を払う必要があります。

宅配型トランクルーム(ヤマト等)の配送サービス・費用・セキュリティ対策

次に、宅配型収納サービスの仕組みや費用面、安全性について見ていきましょう。ここでは大手の例としてヤマト運輸が手掛ける「宅トラ」を中心に解説します。

集荷・配送の仕組み: 宅配型では利用開始時にサービスから専用の箱やキットが送られてきたり、もしくは自前のダンボールを用意して荷物を梱包します。ウェブやアプリで集荷日時を指定すると、提携の宅配業者(多くはヤマト運輸など)が自宅まで荷物を取りに来てくれ、そのまま倉庫へ輸送されますmagazine.sbiaruhi.co.jp。取り出しも同様に、オンラインで依頼すると倉庫から自宅まで宅配便で届けられますpocket.sumally.com。このように玄関先までプロが運んでくれるため、重い荷物を階段で運ぶ必要もなく非常に便利です。例えばエアトランクというサービスでは自社スタッフが集荷・配達を担当し、しかも何度でも送料無料で利用できるため、ユーザーは送料を気にせず気軽に出し入れできますair-trunk.net。サービスによっては段ボールに入らない荷物でもそのまま運び出してくれる(スタッフが梱包してくれる)ので、大型品でも安心ですair-trunk.netair-trunk.net。

ただし注意点として、宅配型では荷物をすぐに取り出せない点が挙げられます。多くのサービスは取り出し依頼を受けてから翌日以降の配達となるため、今すぐ必要という対応はできませんb-box24.com。緊急で使う可能性がある物は宅配型には預けず手元に置く、あるいは時間に余裕を持って前もって依頼するといった工夫が必要です。また繁忙期には配送に通常より時間がかかるケースもあります。実際、ヤマトの宅トラでは引越し繁忙期の3月に大型荷物の新規受付を一時停止する措置が取られたことがあり、想定外のタイミングで利用できなくなるリスクもゼロではありませんawele.co.jp。このため、預け入れ・取り出しにはある程度日数の余裕を見て計画することが大切です。

費用体系: 宅配型サービスの料金は大きく分けて「保管料」と「配送料(往復の宅配料金)」に分かれます。多くのサービスでは保管料として1箱あたり月額○○円という設定になっており、例えばサマリーポケットではプランにより1箱あたり月額275円~と非常に低額ですtrunkroom-service.com。保管料だけ見ると「安い!」と感じますが、実際には取り出し時に配送料が発生する点に注意が必要です。預け入れ時の初回集荷送料が無料でも、倉庫から自宅への取り出し配送は1箱あたり数百円~数千円かかる場合が多く、出し入れを頻繁に行うとコスト増になりますb-box24.com。例えば宅トラの場合、関東地域であれば箱1個を取り出す配送料が約1,650円(税込)と設定されていますawele.co.jp。したがって「出し入れする頻度」と「保管料の安さ」を天秤にかけて、頻繁に使う物ならトランクルーム、滅多に出さない物なら宅配型、といった選択が賢明ですb-box24.com。

また保管料以外にも、宅配型では初期手数料やオプション料金が発生するケースがあります。例として、あるサービスでは会員登録料や写真撮影料が別途請求されることがあり、料金体系が複雑になりがちですb-box24.com。公式サイトの月額保管料だけ見て飛びつかず、「配送料はいくらか」「初期費用は必要か」「オプション利用時の加算料金」などを総合的にチェックしましょう。最近の傾向では初期費用無料や保管料○ヶ月無料キャンペーンを行う会社も多いのでam-one.co.jp、上手に活用すればかなりコストを抑えられます。

一方で、ヤマト運輸の宅トラのように大型荷物プランを備えるサービスもあります。宅トラでは高さ170cm超の家具家電は「大型荷物プラン」となり、1点ずつ個別保管&配送料も個別設定ですawele.co.jp。月額保管料も箱プランより割高ですが、大型冷蔵庫やベッドなどを保管できるメリットがあります。料金プランは各社さまざまで、箱単位課金・アイテム単位課金・体積課金など方式が異なります。例えばエアトランクでは預けた荷物の体積を測ってプラン容積内に換算するというユニークな仕組みで、預け量に応じて自動的にプラン変更できるフレキシブルさを売りにしていますair-trunk.net。このように「少ない荷物なら安価、増えたらプランアップ」といった柔軟な料金システムで、デッドスペースなく効率的に利用できるサービスも登場しています。

セキュリティ対策・保管環境: 宅配型サービスの保管拠点は、倉庫業者の大規模倉庫や自社管理センターであることがほとんどです。国土交通省登録の倉庫業者が運営する場合、施設は倉庫業法の基準に沿って温湿度管理・防火防犯対策が講じられていますb-box24.com。ヤマト宅トラの保管倉庫を例にとると、所在地は茨城県古河市(過去数百年水害被害のない高台エリア)にあり、重量鉄骨造の平屋建て倉庫で、防犯カメラ24時間監視と警備会社による夜間警備を実施、さらに空調は強制換気システムで温度20~25℃・湿度55~65%に維持される環境とのことです。このように大手は保管環境の情報も開示して信頼性をアピールしています。「どんな場所に保管されているか分からないと不安」という声に応え、宅トラでは敢えて倉庫の場所や概要を公開しているそうです(防犯に自信があり、利用者の不安を払拭する狙い)awele.co.jp。他の多くのサービスでも、有人監視やセキュリティシステム、低温低湿度の空調などをセールスポイントに掲げています。「安価だけど倉庫内は無管理状態」ということはなく、概ねトランクルーム以上に厳重な管理体制が整っていると考えて良いでしょうmagazine.sbiaruhi.co.jp。

もちろんサービスによって差はありますので、事前に公式情報や評判を確認することが重要です。保管中の荷物に対する保証制度も要チェックポイントです。多くの宅配型サービスでは、万一の破損・紛失時に一定額まで補償する保険が付帯しています。例えば宅トラでは1箱30万円まで、かご台車1ボックスなら60万円まで補償されますawele.co.jp。サマリーポケットでも有料オプション「あんしんサポート」で保管中の事故に対する補償額を拡充できます。高価な物や思い出の品を預ける際は、このような補償内容も確認し、必要なら追加オプションに加入することをおすすめします。

収納代行サービスのメリット・デメリット(手数料・管理・決済方法)

続いて、宅配型収納サービス(本記事でいう「収納代行サービス」)全般のメリット・デメリットをまとめます。料金や管理面、手続き・決済方法に注目して解説します。

メリット(収納代行サービス):

手軽さと時短: 最大のメリットは、家から一歩も出ずに預けられる手軽さですb-box24.com。忙しくてトランクルームに行く時間がない人でも、Web上で集荷を依頼すれば玄関先で荷物を渡すだけで保管完了しますcmphouse.info。重い荷物を運ぶ負担や、倉庫内で荷物を整理する手間も不要です。収納作業そのものをアウトソースできるため、時間の節約になります。

プロ管理による安心感: 預けた荷物は業者が責任を持って丁寧に管理してくれます。空調完備の快適な倉庫で保管され、カビや虫害、盗難のリスクを極力抑えた環境ですb-box24.com。倉庫業法に基づくサービスなら設備基準が守られているので、一般家庭より安定した環境で長期保管でき、荷物の劣化リスクも低減します。

在庫管理が見える化: 各社のシステムで預け入れた物は写真付きで記録され、ユーザーはスマホやPCからいつでも確認できますb-box24.com。箱単位・アイテム単位でリスト化されるため、「何を預けたか思い出せない」ということがありません。必要な物だけ選んで取り寄せることも可能で、自宅のクローゼットをリモート操作しているような感覚で利用できます。

低料金・小口から利用可: 月額利用料が安く、ダンボール1箱・数百円程度から利用できるサービスが多いのは大きな魅力ですmagazine.sbiaruhi.co.jp、am-one.co.jp。初期費用も無料か格安で、鍵代や管理費も不要なぶん初月のハードルが低く設定されていますam-one.co.jp。「ちょっと荷物が増えたから段ボール1つだけ預けよう」といった小口利用ができる柔軟さは、トランクルームにはないメリットです。必要な分だけ利用し、使わなくなれば解約できるので無駄な出費も抑えられます。

多彩なサービス連携: 前述の通り宅配型収納はオプションが充実しており、単なる保管に留まりません。衣類保管ならそのままクリーニングしてシーズン前に返送、本の保管なら一覧化して不要本をネット販売、といったワンストップサービスが可能ですb-box24.com、trunkroom-service.com。中には預けた荷物を写真映えするよう撮影し直してくれるサービスや、預けたままフリマアプリで売却→倉庫から直送という仕組みを検討中の会社もありますmagazine.sbiaruhi.co.jp。こうした連携により、利用者の手間を大幅に省くことができます。

デメリット(収納代行サービス):

頻繁な出し入れにコスト増: 宅配型の弱点は、出し入れのたびに配送料や手数料がかかる点です。気軽に荷物を取り戻そうとすると、その都度送料が数百~数千円発生し、頻度が高いと負担が大きくなりますb-box24.com。「とりあえず預けておこう」と気軽に始めたものの、後でしょっちゅう出し入れして結果的に割高になった…というケースもあり得ます。出し入れ頻度が高い物は宅配収納に預けない、または出庫回数に上限のあるプラン(例:月○回まで無料など)を選ぶなど工夫しましょう。

取り出しに時間がかかる: 前述の通り、宅配型は依頼から手元に届くまで即日とはいきません。多くは翌日以降配達で、遠方地域では数日かかる場合もありますb-box24.com。急に必要になった際すぐ手にできないもどかしさはデメリットです。緊急度の高い品は預けない、どうしてもという場合は倉庫に直接取りに行けるか(サービスによっては倉庫来訪OKな場合も)問い合わせてみるといった対策も必要でしょう。

重量物・大型物に制限: 宅配型は基本「箱詰めして送る」想定のため、1箱あたりの重量制限があります。多くは1箱20kg程度が上限で、それを超える重量物は受け付けてもらえません。また箱に入らない大型品も標準プランでは預けられず、別途大型オプション扱いで追加料金となります。その結果、重量物・大物を宅配で預けると想定以上に割高になることがありますb-box24.com。「箱に収まる物だけ」「重たい物はトランクルームへ」と使い分けるのが賢明です。

料金体系が分かりにくい: 宅配型サービス各社は様々なプランを設けており、初心者には料金シミュレーションがやや複雑かもしれません。「保管料○円」と書かれていても実際には登録料・事務手数料・撮影料・出庫料など別途費用が存在し、自分の使い方だと結局いくらになるのか把握しづらいという声もありますb-box24.com。契約前に公式サイトの料金ページを隅々まで読み、疑問があれば問い合わせてクリアにしておきましょう。「○○円から」と安いプランでも、条件を見ると最低○箱からのセット料金だったりすることもあるので、料金表の注記まで確認するのがポイントです。

決済手段が限定的: ほとんどの宅配型サービスはオンライン専用のため、クレジットカード払いでの自動課金となります。クレカを持たない人や都度現金で払いたい人には不向きと言えます(中には口座振替やコンビニ払いに対応する会社もありますが少数です)。また月額課金が延々と続くため、解約しない限り課金が止まらない点にも注意しましょう。使わなくなったらすぐ解約する、預けた荷物を全て引き取ったら退会手続きをするなど、自分で決済停止しないと課金が継続することを忘れずにいてください。

引っ越しや大型荷物におすすめなのはどっち?ケース別比較

利用シーン別に、トランクルームと宅配収納サービスのどちらが適しているかを比較してみます。

引っ越し(転居)で荷物を一時保管したい場合: 家具・家電や大量のダンボールなど引っ越し荷物を丸ごと預けたい場合は、基本的にトランクルーム(または引越会社の一時保管サービス)がおすすめです。トランクルームなら1部屋をまるごと借りて家財道具一式を保管できますし、大型家具もそのまま収納できます。宅配型でもヤマトの「宅トラ」のように家財一式を預かるプランはありますが、最低利用期間6ヶ月など長期契約が条件のこともありますawele.co.jp。短期間で出し入れが集中する引っ越し用途では、トランクルームの方が期間の自由度や出し入れの融通が効きやすいでしょう。また引越し業者によっては、転居日まで荷物を預かるサービス(トランクルームへの搬入代行など)を提供している場合もあるので、そちらを利用する手もあります。

大型荷物の保管: ベッド・ソファ・大型冷蔵庫などサイズが非常に大きい物は、基本的にトランクルーム向きです。宅配型では対応していても別途高額プランになったり、そもそも受け入れていない場合がありますawele.co.jp。屋内型トランクルームなら大きな家具でも保管可能で、出し入れも自身でレイアウトできるため扱いやすいです。一方、小型~中型の荷物が中心であれば宅配型でも問題ありません。例えば季節家電(扇風機・ヒーター等)やタイヤ程度なら重量20kg以下で箱に収まるため、宅配型でも預けられます。ただし複数箱に分かれると配送料も複数かかるので、その点は計算に入れてください。重い物はトランクルームへ、軽くて細々した物は宅配型へ、という住み分けが無理なく荷物を預けるコツですb-box24.com。

シーズンオフ用品の保管: 使わない季節の物を預けるケースでは、内容によって使い分けができます。例えば季節家電・寝具・タイヤなど重量があり嵩張る物はトランクルームが向いています。一方、衣類や布団などは宅配型でもクリーニングオプション込みで預けられるため便利です。特に衣替えでかさばる洋服類は、サマリーポケットのように預けると同時にクリーニング&防虫カバーで保管してくれるサービスもあり、来シーズンまでクローゼット代わりに使えますb-box24.com。

思い出の品・コレクションの保管: アルバムや子供の作品などめったに取り出さない思い出品は、細かなものだけなら宅配型でも問題ありません。実際、「捨てられない思い出品」を段ボールで預けておいて必要な時だけ取り寄せて見る、といった利用者もいます。ただし、大型のおもちゃや家具なども含む場合はトランクルームが望ましいです。また趣味のコレクション(フィギュア・模型・楽器など)については、「いつでも自分の手元で鑑賞したいか」「長期保存だけできれば良いか」で選択が変わります。時々手に取って眺めたいコレクションはトランクルームで手元管理する方が満足度が高いでしょう。逆に価値が高く長期間保存に徹したい場合は、温度湿度管理に優れた宅配型倉庫に預ける方が安心なケースもありますb-box24.com。

以上のように、荷物の種類やライフスタイルによって適した預け先は異なります。「頻繁に出し入れするか」「重量・サイズ制限は問題ないか」「保管環境はどの程度必要か」「料金変動を気にしたくないか」など、自分の優先順位に照らして選ぶと良いでしょうb-box24.com。

料金体系と費用相場|賢い導入・契約・プラン選び

収納代行・トランクルームの料金体系を徹底比較

料金体系の基本構造:

トランクルーム: スペース(月極)貸しで、借りる広さ・タイプ・立地に応じて月額料金が決まります。屋内型か屋外型か、首都圏か地方か、広さ〇畳・〇㎡か、といった要素で相場は大きく変動します。契約時には初期費用として、月額利用料の2~4ヶ月分程度の保証金・管理費などがかかる場合が多く、鍵交換代や初月の日割り料金など細かな費用も発生しがちです。ただし最近はキャンペーンで初期費用ゼロにしている会社もあります。月額料金は屋外コンテナなら安価(数千円台~)ですが、空調のある屋内型・駅近物件などは高め(数万円の場合も)ですam-one.co.jp。一例として、都心部では1畳サイズで月1万円以上がほとんどとされmagazine.sbiaruhi.co.jp、逆に地方郊外の屋外コンテナなら2畳で月5千円以下など幅があります。つまりトランクルームは「広さ単位の定額制」で、スペースを目一杯使えば割安、空きが多いと割高になります。

宅配型収納サービス: 小口の従量課金制が基本です。単位はサービスによりますが、「箱ごと(月○円/箱)」「アイテムごと(月○円/点)」または預けた容量合計での課金などがあります。例えば一般的な箱型サービスではダンボール1箱あたり月額300~600円程度が相場感でb-box24.comt、runkroom-service.com、箱サイズが大きいほど高く、小さい「書籍専用箱」などはより安く設定されます。宅配型では初期費用は無料のことも多く、かかったとしても月額1~2ヶ月分程度と比較的軽微ですam-one.co.jp。鍵代や管理費といった名目も不要なので、トランクルームに比べ始めやすい料金体系ですam-one.co.jp。ただし前述のように取り出し配送料が別途かかる点が料金体系上の大きな特徴ですb-box24.com。また、取り出し時だけでなく預け入れ時の集荷送料が有料のサービスもあります(この場合は預け入れ送料・取り出し送料とも往復分かかる)。宅配型では「保管料+送料」のトータルで考える必要があり、利用頻度によって実質コストが変動する変額制と言えます。

費用相場の比較:

相場感として、トランクルームは広さあたり、宅配型は箱あたりで比較すると分かりやすいです。都市部屋内型トランクルームの場合、1畳(約1.65㎡)あたり月1~1.5万円前後が一つの目安でmagazine.sbiaruhi.co.jp、郊外コンテナ型では同程度の広さで月3,000~5,000円程度のところもありますam-one.co.jp。一方、宅配型は段ボール1箱(例えば幅60×奥行40×高さ30cm程度)で月300~500円前後が主流ですb-box24.com。つまり価格帯に大きな開きがあり、数箱程度の荷物であれば宅配型が圧倒的に安く済みますmagazine.sbiaruhi.co.jp。逆に5畳(約8㎡)くらいの荷物量になるとトランクルーム借り放題の方が安くなるケースもあるため、荷物量に応じた選択が重要です。

また初期費用に関して、トランクルームは上述の通り2~4ヶ月分と高額になりがちなのに対し、宅配型は無料~月額1,2ヶ月分程度と安価ですam-one.co.jpam-one.co.jp。例えばある宅配型サービスでは初月無料+送料クーポンなどで実質ゼロ円スタートできるケースもあります。契約のハードルという点では宅配型が断然低いため、「とりあえずお試しで1箱預けてみる」ということもしやすいです。

ただし宅配型は前述のように利用状況により費用が変動します。例えば毎月のように荷物を出し入れしていると、その都度送料が積み重なり結果的にトランクルームと変わらない出費になることもあり得ますb-box24.com。一方トランクルームは契約スペース内なら何度出し入れしても料金一定なので、使い方次第では割安にも割高にもなりません(固定費です)。費用の安定性という面ではトランクルームが優れていますが、逆に言えば荷物が少ないのに広いスペースを借りると無駄が多いです。この固定費vs変動費の違いを踏まえて、自分の荷物量・出し入れ頻度に合った方を選ぶと良いでしょう。

初期費用・月額費用・手数料の違いと相場感

上記で述べたように、初期費用と月額費用の体系は両者で大きく異なります。要点を整理すると:

初期費用の違い: トランクルームの場合、契約時に保証金・礼金・事務手数料など名目でまとまった初期費用が発生するのが一般的です。その額は月額利用料の2~4ヶ月分程度が多く、例えば月1万円のスペースなら2万~4万円ほど最初に支払うイメージです。一方、宅配型サービスでは初期費用不要のところが多く、あっても登録手数料数百円~数千円程度、または「月額○ヶ月分前払い」程度に留まりますam-one.co.jp。鍵やセキュリティカード発行といった物理的コストが無い分、宅配型は初期費用が安価です。相場感として、トランクルーム初期費用は数万円、宅配型は0~数千円と考えると良いでしょう。

月額費用の違い: これは前項の通り、空間レンタル料 vs 箱ごとの保管料という違いがあります。トランクルームは広さ・立地によりますが、屋内型1帖で月1万円以上、屋外型コンテナ1帖で月3~5千円程度が一つの目安ですmagazine.sbiaruhi.co.jp、am-one.co.jp。宅配型は箱1つあたり月数百円が相場で、預ける箱数に比例して増えていきますb-box24.com。例えば段ボール5箱を預ければ月1,500円~2,500円程度、10箱でも3,000~5,000円程度と、トランクルーム1畳より安く収まる場合が多いです(もっとも、その10箱分の荷物が1畳に収まるかは荷物の種類によりますが)。つまり荷物量が少なければ宅配型が割安、多ければトランクルームも検討というラインが見えてきます。

手数料・オプション費用: トランクルームでは基本的に月額以外の手数料はありません。強いて言えば鍵を紛失した際の交換費や、支払い遅延時の延滞金などですが、通常利用では追加費用はないです。一方で宅配型は配送料や各種オプション料金が発生します。取り出し配送料は距離や荷物サイズによって数百円~数千円と幅があり、地方から遠方倉庫を利用する場合などは送料が高額になるケースもありますawele.co.jp。またクリーニング・撮影・処分代行など頼めばその都度数百~数千円のオプション料金が加算されますb-box24.com。このように宅配型は基本料が安い代わりに従量課金部分が多いのが特徴です。相場感として、例えば書籍クリーニングオプションは1冊数百円、衣類クリーニングは1着数百円~、処分代行は1箱数千円などサービス毎に設定されています。必要なオプションだけ取捨選択し、不要なら使わないことでコストコントロールできます。

以上を踏まえると、初期費用の負担を抑えたいなら宅配型、月額費用を固定かつシンプルにしたいならトランクルームという住み分けができます。総じて宅配型は小口利用向きで費用が細分化、トランクルームは大口利用向きで費用が定額化されている、と言えるでしょう。

企業・個人はどう選ぶ? 最適な料金プランと導入のポイント

収納サービスを選ぶ際、個人利用と企業利用では重視すべきポイントや最適プランが異なります。それぞれの視点で考えてみましょう。

個人利用の場合: 個人で利用する場合は、まず預けたい荷物の量と種類、利用目的をはっきりさせましょう。荷物が段ボール数箱程度で、季節用品や趣味の品など普段使わない物の保管が主目的であれば、宅配型の安価なプランから試してみる価値があります。例えば衣類や書籍中心ならサマリーポケットのエコノミープラン(月額275円/箱)やブックスプランなど、低価格プランで十分かもしれませんtrunkroom-service.com。一方、引越し荷物や家具家電といった大量・大型の保管が必要な場合、宅配型では対応しきれないこともあるため、迷わずトランクルーム(もしくは引越業者の保管)プランを検討しましょうawele.co.jp。個人利用では料金の安さと利便性のバランスが重要ですが、「とにかく安く」という場合は宅配型+必要最低限の利用がコストを最小化できます。例えば必要な時だけ取り出して、不要になればすぐ解約する、荷物も無理に全部預けず厳選する、といった使い方です。また複数サービスを併用するのも一手で、重い物は近くのトランクルーム、軽い物は宅配型、とハイブリッド利用している人もいますb-box24.com。自身のケースでどちらがコスパ良いか比較し、柔軟に選ぶと良いでしょう。

企業利用の場合: 企業や個人事業主が業務用途で導入する場合は、求める要件がやや変わります。まず、保管する物の機密性や重要度を考慮しましょう。例えば大量の紙資料・文書を保管するなら、セキュリティや守秘義務の観点で信頼できる倉庫会社を選ぶ必要があります。倉庫業登録のある会社(寺田倉庫や三菱倉庫など)は文書保管サービスも手掛けており安心感があります。先述のminikuraでも文書溶解サービス(不要書類を安全に処分)が提供されておりtrunkroom-service.com、企業ニーズに対応しています。社内資料の保管であれば、閲覧頻度が少ないものは宅配型に任せるのが省スペース・省人手につながります。例えば「保存義務はあるが滅多に見返さない」書類は宅配型倉庫へ送り、必要になったら取り寄せるようにすればオフィスの書庫スペースを削減できます。ただし頻繁に参照する書類は宅配型だとタイムラグが生じるため、手元または近隣のトランクルームで管理した方がスムーズですb-box24.com。

また商品在庫や備品の保管の場合、自社のビジネス形態に適したサービスかを検討しましょう。例えばEC通販の在庫を預けるなら、単に保管するだけでなくそのまま顧客へ直送できるようなフルフィルメント機能があると業務効率が上がります。前述のsharekuraでは利用者がオークションやフリマで売れた商品を倉庫から直接発送する仕組みを検討中とのことでmagazine.sbiaruhi.co.jp、将来的には在庫管理+発送代行までセットになる可能性があります。このように、将来の拡張性や他サービスとの連携も視野に入れて選ぶのがポイントです。現時点でも寺田倉庫系サービス(minikuraやサマリーポケット)はヤフオク!と提携して倉庫から直接発送できますしtrunkroom-service.com、企業向けにはAPI連携や大量出庫に対応できる体制を整えているところもあります。

料金プランの選択については、企業利用ではボリュームディスカウントの有無も確認しましょう。例えば段ボール100箱以上預けるなら法人契約割引が利くとか、半年以上の長期契約で割安プランがあるといったケースもあります。またヤマトの宅トラのように6ヶ月以上の長期利用が前提のプランなら、短期で使いたい場合に不向きですawele.co.jp。契約期間の柔軟性もチェックポイントです。企業の場合、決済手段もクレジットカード以外を希望することがありますので、請求書払いに対応しているか(ヤマトなど大手は法人向けに対応可能)を事前に問い合わせると良いでしょう。

導入のポイントとして、社内決裁を通すためにコスト比較資料を作成するのも大切です。現状オフィスに保管しているコスト(オフィス賃料換算、管理人件費等)と、外部預けのコストを比較すれば、外部化によるコスト削減額が見える化できます。実際、トランクルームを活用した結果「必要以上に広いオフィスを借りずに済み、家賃負担が減った」というケースもあります。ある調査では、トランクルーム利用者の14.9%が「広い場所に住む必要がなくなり生活費(家賃など)が減った」と回答しており、月1~2万円の生活費削減効果が生じたとのことですquraz.com。企業にとっても、余分な倉庫やオフィススペースを借りるより外部倉庫を賢く使う方が経済的という場合があります。その点を社内で説明できれば、収納代行サービス導入の了承も得やすいでしょう。

利便性・対応力・管理|サービス選択時に重視すべきポイント

集荷・配送・受け取りの仕組みと効率化の工夫

サービスを選ぶ際には、集荷・配送の利便性も重要なチェックポイントです。具体的に注目したい点を挙げます。

対応エリアと集荷頻度: 自宅がサービスの集荷対応エリアに含まれているか確認しましょう。都市部主要地域はほとんどの宅配型がカバーしますが、離島や一部地域では利用不可の場合もあります。ヤマト宅トラは日本全国対応と広範囲ですがawele.co.jp、エアトランクは現状首都圏・阪神・愛知などエリア限定です。また、何日前までに集荷予約が必要か(前日OKか数日前までか)もサービスによって異なります。エアトランクでは最短で翌々日集荷(翌日集荷は有料オプション)など条件がありますair-trunk.net。自分の希望するタイミングでスムーズに集荷・配達してもらえるか、事前にスケジュール面の確認をしましょう。

送料や無料集配サービス: 前述の通り、配送料は利用コストに直結します。サービスによっては一定条件で送料無料になる場合もあります。例えばエアトランクは何度でも集荷・配送無料を謳っていますair-trunk.net。他にも「初回集荷無料」「○○エリアは無料配達キャンペーン中」などがあるので、送料負担を極力減らせるサービスを選ぶと長期的に効いてきます。頻繁に出し入れしたい場合は、多少保管料が高くても送料定額(または無料)のプランを持つ会社を選ぶとトータルでお得になることがあります。

自社スタッフ対応か委託か: 集荷・配達を自社の専任スタッフで行うサービスもあれば、大手宅配業者に委託するサービスもあります。自社スタッフ対応の例がエアトランクで、プロの「サービスクリエーター」が荷物を丁寧に運搬・保管してくれ、段ボールに入らない物もそのまま預かってくれる柔軟さがありますair-trunk.net。一方、委託型はヤマト運輸や佐川急便など既存の宅配ネットワークを活用しており、全国対応や配送スピード面で有利です。どちらが良いかは一概に言えませんが、自社スタッフ型は細かい要望に応えやすい反面エリア限定になりやすい、委託型は広範囲・低コストだが画一的サービスになりがち、といった傾向があります。きめ細かな融通(例:家具の梱包までお願いしたい等)を求めるなら自社スタッフ型、遠方からでも利用したいなら大手宅配委託型が向いているでしょう。

スピードと受け取りオプション: 荷物の届け方にも注目です。自宅以外の住所に届けてもらえるか(例えば出張先のホテルや実家など)という点は、人によっては便利な機能ですmagazine.sbiaruhi.co.jp。サービスによっては登録住所以外への配送に対応する所もあります(エアトランク・プレミアムプランでは登録住所外にも月5回まで無料配送などair-trunk.net)。また時間帯指定や再配達の融通が利くかも確認しましょう。ヤマト委託ならクロネコメンバーズの再配達指定サービス等が使えawele.co.jp、不在時も安心です。受け取り方法の柔軟性があると、自分の都合に合わせて荷物を受け取れるのでストレスが減ります。

操作性と管理ツール: 集荷依頼や在庫管理がしやすいかどうかも大事です。大半のサービスは専用のウェブ画面やアプリを提供しており、預け入れ・取り出し予約、預けた物の写真一覧、請求額の確認などがオンラインで完結します。UIが分かりやすくサクサク操作できるか、レビューやお試し利用で確かめるとよいでしょう。例えばエアトランクはマイページから現在預けている荷物量(プラン占有率)が確認でき、預け入れ・取り出しもボタン一つで予約できるなどスマホ管理が楽な点をアピールしていますair-trunk.net。サマリーポケットやminikuraもアプリで在庫一覧を表示し1点ずつ取り出し指示が可能ですpocket.sumally.com。ITリテラシーがあまり高くない方でも直感的に使えるかどうか、公式サイトの画面サンプルなどでチェックすると安心です。

以上のような観点で、各サービスの集荷・配送対応力を比較し、自分の求める利便性を備えたプランを選ぶのが良いでしょう。せっかく預けても取り出すのに手間取っては本末転倒なので、「こんなはずではなかった」を避けるためにも細かなサービス仕様まで目を通すことをおすすめします。

セキュリティ対策・保管環境・スペース確保の視点

安全に保管できるかは、預ける上で最も気になるポイントの一つです。サービスを選ぶ際には以下の点を重視しましょう。

倉庫の安全性(ハード面): 保管場所となる倉庫の設備・立地・管理体制を確認します。ポイントは、防犯(監視カメラ・警備)、防災(耐火・耐震性能、浸水リスク)、空調(温度湿度管理)の3点です。前述したヤマト宅トラの倉庫のように、カメラ監視や警備会社巡回があるか、洪水など自然災害のリスクが低い場所か、空調で適切な温湿度が維持されているか、といった条件を満たすところが理想です。大手業者はこれらをクリアしている場合が多いですが、念のため公式発表やパンフレットで確認しましょう。「倉庫所在地非公開」のサービスもありますが、それ自体はセキュリティ上普通の対応です(宅トラのように例外的に公開している所もありますawele.co.jp)。所在地非公開でも「防犯設備有・空調有・耐震構造」など要件が書かれていれば問題ありません。逆に情報が一切無い場合は問い合わせてみても良いでしょう。なお倉庫業法登録業者かどうかも安全性の指標になります。登録業者なら標準トランクルーム約款に基づき、物品の滅失・毀損時の賠償義務などもしっかり定められていますeastleaf.co.jp。

サービス提供者の信頼性(ソフト面): 倉庫のハードだけでなく、運営会社の信頼性も重要です。創業間もないベンチャー系サービスの場合、十分な実績や資本力があるか見極めましょう。例えば寺田倉庫(minikura)やヤマト運輸(宅トラ)などは歴史も資本もあり信頼度が高いです。一方無名の新興企業が運営しているサービスでも、大手物流会社と提携していれば安心感が増します(サマリーポケットが寺田倉庫・三菱倉庫と提携しているようにtrunkroom-service.com)。また口コミ評判も参考になります。「荷物がカビた」「紛失された」といった大きなトラブル報告がないか、SNSやレビューサイトを確認しておくとよいでしょう。ただし利用者の保管状況(梱包不十分など)によるトラブルもあり得るので、鵜呑みにせず総合的な判断を。

スペース有効活用(デッドスペース問題): スペース確保という観点では、トランクルームは借りた空間に対し必ずしも100%使い切れないという問題があります。どうしても空きスペースが生じがちで、その分も料金を払っていることになります。一方、宅配型サービスの中には前述のエアトランクのように荷物体積に応じてプランを調整でき、デッドスペースなく課金してくれるものもあります。大量の荷物を保管する場合、トランクルームを利用するにしても棚を入れて縦方向もフル活用するなど工夫しましょう。棚や収納ケースを使うことでデッドスペースを減らし、同じ広さでも多くの荷物を収められます。また、サービスによっては無料貸し出し棚を設置できるところや、有料で収納ラックをレンタルしてくれるところもあります。スペース効率を上げることで、必要最小限の広さで済みコストダウンにつながります。宅配型の場合は業者側が倉庫内でカテゴリ別に他利用者の荷物と一緒に保管してくれるため、自分でスペース効率を考える必要はありませんair-trunk.net。預けるだけで自動的に最適配置してもらえるので、その点は宅配型の気楽なところです。

総じて、安全面では運営主体と設備を、スペース面では効率的な使い方をチェックすると良いでしょう。自分の荷物が長期間安心・無駄なく保管できるサービスを見極めることが大切です。

決済方法・手続き・オンライン対応の比較

サービス利用時の契約手続きや決済方法についても比較ポイントを押さえておきましょう。

契約手続きの容易さ: トランクルームの場合、対面で契約書を交わしたり本人確認書類を提示したりと、従来型の手続きが必要な会社もあります。しかし最近はオンライン完結で契約できるところが増えています。インターネット上で申し込み→審査→初期費用支払い→鍵受け取りという流れを郵送や店舗訪問無しで行えるケースも多いです。一部ではVR内見(オンラインで施設内部を360度閲覧)に対応しているところもあり、遠隔から契約前に環境を確認できます。さらにオンライン限定割引を提供している業者もあるので、ウェブから申し込むだけで初月無料など特典が得られることもありますam-one.co.jp。宅配型サービスは元々オンラインサービスなので、会員登録から集荷依頼まですべてウェブ/アプリで完結します。契約書への押印なども不要で、利用規約への同意をもって契約成立となる場合がほとんどです。つまり、手続き面では宅配型の方が圧倒的に手軽と言えます。スマホ一つで今日から利用開始できるスピード感は、忙しい人や手続きを簡略にしたい人に向いています。

決済方法の比較: トランクルームの支払いは、月極の賃料を毎月銀行引き落としやカード決済で支払う形が多いです。中には口座振込(銀行ATM等で毎月振込)に対応するところもあります。古い体質の業者だと振込のみでカード不可ということもあるので、クレジットカードでポイントを貯めたい人は事前に確認しましょう。宅配型サービスは基本的にクレジットカード決済(またはデビットカード)です。毎月自動課金されるので支払い忘れの心配はありません。ただしカードを持っていない場合は利用そのものが難しくなります。コンビニ払い等に対応している宅配型サービスはほとんど無いため、カード決済できる環境を用意する必要があります。企業契約では請求書払い(月末締め翌月払いなど)に応じるところもあるので、法人の場合は相談してみましょう。

サポート体制(問い合わせ対応): いざという時に問い合わせしやすいかも重要です。トランクルームは有人店舗がある場合、その管理事務所に電話や訪問で問い合わせできます。大手ではコールセンターを設けて24時間電話サポートしているところもあります。一方、宅配型サービスは基本的にカスタマーサポート窓口への連絡となり、電話またはメール/チャットでの対応です。ヤマト運輸系ならフリーダイヤルがありますし、サマリーポケットなども平日日中は電話サポートしています。問い合わせフォームのみの会社もあるので、**問い合わせしやすさ(迅速さ)**は事前に口コミで評判をチェックしておくと安心です。「メールの返事が遅い」「電話が繋がらない」といった評判が多い場合は注意が必要です。逆に大手は対応がしっかりしており、例えばヤマト宅トラでは梱包用段ボールの追加が必要な時も電話一本で送ってもらえるなど、手厚いサポートが報告されていますawele.co.jp。

解約・引き上げ手続き: 倉庫から荷物を全て引き上げて契約終了する際の手続きも確認しましょう。トランクルームでは解約届を所定の期間までに提出し、鍵を返却、清掃して明け渡すといった手順があります。解約予告期間(例えば1ヶ月前通知)が決まっているので、急な解約だと翌月分も支払いが発生したりします。宅配型では預けた荷物を全部取り寄せた上でオンライン上で解約手続きを行います。最低利用期間が設定されている場合(宅トラは6ヶ月awele.co.jpなど)は、その期間内で解約すると違約金が発生する可能性があります。契約期間の縛りや解約条件を事前に把握し、不要になったらスムーズにやめられるようにしておきましょう。

以上のように、手続き・決済・サポート面ではサービスにより多少違いがあります。総合的には宅配型の方がデジタル完結でシンプルですが、トランクルームも大手はオンライン化が進んでいます。自分がストレスなく利用・支払い・解約できそうかどうか、各社の利用案内を比較してみると良いでしょう。

利用時のリスクと注意点|安心して預けるために

収納代行・トランクルーム双方に潜むリスクと未回収・損失の回避策

サービスを安心して利用するために、考えられるリスクとその対策を押さえておきましょう。ここでは荷物の紛失・破損リスクや、料金トラブルなどについて触れます。

荷物の紛失・破損リスク: どんなに管理がしっかりしていても、事故の可能性はゼロではありません。トランクルームの場合、倉庫業者運営なら万一の場合は標準約款に基づき賠償されますが、賃貸型レンタル収納では自己責任となり保険適用外というケースもありますeastleaf.co.jp。荷物の紛失や盗難に備えて、運営会社の補償内容を確認しましょう。宅配型サービスでは大抵自動補償があります(例:1箱あたり○万円まで)が、高価な物の場合上限を超える可能性があります。その場合は自分で動産保険に加入する手もあります。また、そもそも貴重品は預けないのが原則です。現金・有価証券・宝飾品などはトランクルームでも預かり禁止品に指定されていますcmphouse.info。万一紛失しても補償されませんから、最初から入れないよう注意しましょう。写真や重要書類はデジタルデータ化して手元にバックアップを置くなど、「物」に頼らない工夫も有効です。

保管環境による劣化リスク: 特にトランクルームで懸念されるのがカビ・錆・虫食いなどの劣化リスクです。屋外コンテナでは湿度や温度の管理ができないため、梅雨時などにカビが発生する可能性があります。精密機器や楽器、衣類などは屋外コンテナには不向きですam-one.co.jp。どうしても預けたい場合は、防湿剤や防虫剤を入れておく、密閉型のコンテナBOXに入れるなど自衛策を講じましょう。また梱包も丁寧にすることが大事です。ダンボールに隙間なく詰め、防水対策にビニールシートで覆う、割れ物は緩衝材を十分詰める等、輸送・保管中の衝撃や湿気から守る工夫をしてください。宅配型の場合は空調完備の倉庫なので環境リスクは低いですが、こちらも梱包は念入りに(配送中の揺れで破損しないように)行いましょう。

長期間預けっぱなしのリスク: 預けていること自体を忘れて長年放置してしまうケースがあります。その間ずっと料金を払い続け、気付けば高額の出費になっていた…ということも。定期的に預け品リストを見直し、本当に必要な物だけ残して不要品は処分する決断も必要です。宅配型サービスには処分代行オプションがあるのでb-box24.com、思い切って依頼するのも手です。長期利用になる場合は一度年間コストを計算し、「この荷物を保管するために年間○万円かかっている」と認識することで無駄な出費に気づけます。必要ない物は売却や寄付も検討し、溜め込みすぎないことが肝心です。

サービス提供側のリスク: 運営会社の経営破綻や災害によるサービス停止なども考えられます。極端な例ですが、万一サービス提供元が倒産した場合、預けた荷物の取り扱いが宙に浮く可能性があります。倉庫自体は別会社が管理しているケースも多いので直ちに荷物が失われるわけではありませんが、引き取り手続きが煩雑になる懸念があります。対策として、信頼性の高い企業を選ぶことが第一です。大企業系列や資本力のある会社、実績豊富な会社が安心です。また契約時の規約で、「事業終了時には○ヶ月前に通知し、預かり品は利用者に返却する」等の条項があるか確認しましょう。さらに、自分でも預け品の一覧と写真記録を手元に残しておくと、いざという時の証明になります(もっとも宅配型はシステム上記録が残っていますが、念のためスクリーンショットなど保管)。

代金未払いによる荷物処分リスク: これは利用者側のリスクですが、料金の支払いが滞ると契約違反となり、最悪預け荷物が処分・競売にかけられることがあります(賃貸契約の場合、一定期間連絡が取れない&未払いが続いた場合に残置動産を処分できる旨が約款に記載されています)。実際にそんな事態になる人は少ないと思いますが、クレジットカードの有効期限切れなどで支払いが止まってしまわないよう注意してください。カード更新時には情報をサービスに登録し直し、口座残高不足にも気を付けましょう。料金未納リスクを防ぐのも、安心して荷物を預け続けるためには大切なポイントですsbpayment.jp。

契約トラブル・対応・審査・規制等、利用前に押さえたいチェックポイント

契約にまつわるトラブルや事前に確認すべき事項についてまとめます。利用開始前に以下のポイントを押さえておきましょう。

契約期間と解約条件: 上でも触れましたが、サービスごとに最低利用期間や解約ルールがあります。例えばヤマト宅トラは6ヶ月以上の利用が前提で途中解約不可(解約する場合は残月分の保管料を支払う)となっていますawele.co.jp。他の宅配型でも「○ヶ月未満の利用は○円の短期違約金」と定めているところがあるので、短期間だけ使いたい人は注意です。トランクルームも通常1ヶ月単位ですが、中には「1ヶ月未満日割不可」など細則があります。契約期間の縛りを事前に確認し、自分の想定利用期間に合ったサービスを選びましょう。

利用規約(禁止事項)の確認: 預け入れ禁止品目は必ず確認しましょう。一般に現金・貴金属・有価証券・生き物・腐敗性物・危険物(火薬・ガスなど)・臭気物・盗品や違法物は保管禁止です。宅配型ではさらに精密機器(動作保証できないため)や楽器(環境によっては不可)がNGのこともあります。トランクルームでも食品類は基本NGです。万一禁止品を預けてトラブルになると契約違反となり、損害賠償請求を受ける可能性もあります。「預けられないもの」を各サービスのFAQや利用規約で事前にチェックし、自分の荷物が該当しないか確認しましょうcmphouse.info。

本人確認・審査: トランクルーム契約では賃貸借契約同様に、申し込み者の本人確認や簡単な審査があります。運転免許証やマイナンバーカード等の提出を求められ、反社会的勢力ではないかのチェックなどが行われますam-one.co.jp。特に法人契約では会社登記簿や代表者身分証の提示が必要です。これらは安全にサービスを運営する上で当然の手続きなので、求められたら速やかに対応しましょう。宅配型サービスではオンライン登録時に氏名住所等を入力し、荷物発送時に宅配業者の本人確認(在宅確認)をもって完了とするケースが多いです。基本的には契約者と荷物受け渡し場所の住所氏名が一致していれば問題なく利用できます。

規制(法令)順守: トランクルーム業界は、運営形態により適用法令が異なります。倉庫業者運営なら倉庫業法の規制下にあり、登録や標準約款の適用がありますeastleaf.co.jp。賃貸系は直接的な業法規制は無いものの、消防法や建築基準法など一般的な法令遵守が必要です。利用者としては、極端に不衛生な施設や違法改造されたような施設は避けるべきです。施設内で喫煙可だったりスプリンクラーが無かったりする所は消防法上不安がありますし、防犯設備ゼロの所は盗難リスクが高いです。行政の許認可を得ているか、業界団体(レンタル収納スペース協会など)の加盟業者かどうかも判断材料になります。少しでも「怪しい」と思ったら、その会社名でネット検索し、行政処分歴などないか調べてみましょう。

契約書・規約の熟読: 面倒でも契約書類や利用規約を一通り読むことをおすすめします。特に、万一の損害賠償の範囲、解約通知期限、料金改定の可能性、荷物処分の条件などは重要事項です。例えば「○ヶ月以上連絡が取れず賃料滞納した場合、保管物を競売にかけ処分できる」等の条項が規約に明記されている場合があります。こういったことを把握していないと、長期海外転勤などで連絡が取れない間に荷物が処分されるリスクもあります。事前にリスクシナリオを把握し回避策を考えるためにも、規約の該当箇所は確認しておきましょう。分からない点は契約前に問い合わせてクリアにしておくことが大切です。

契約段階でしっかりチェックをしておけば、利用中のトラブルはかなり防げます。逆に「よく分からないまま契約してしまった」場合、想定外の請求やトラブルになりがちです。多少時間はかかっても、契約前の確認と質問を怠らないことが安心につながります。

費用負担や工数削減・業務効率化のためのコツ

最後に、コストや手間を抑えつつ収納サービスを活用するためのコツを紹介します。

適切なプラン選択でコスト最適化: まずは自分に合った容量のプランを選ぶことが重要です。トランクルームなら必要最小限の広さを借り、足りなければサイズアップ、余ればダウンサイジングする柔軟さを持ちましょう。空きが多い状態で借り続けるのはお金の無駄です。宅配型なら初めはエコノミープラン等安価なプランで始め、荷物が増えたら標準プランに切り替えるなどプラン変更を活用しますair-trunk.net。エアトランクのように自動で容量計算してくれるサービスもありますが、そうでない場合も定期的にプランを見直すと良いでしょう。特に長期利用では料金体系や他社サービス相場も変化しますから、毎年契約更新時に他社も比較してみると、もっと安いプランが見つかることもあります。

クーポン・割引の活用: 各社競争が激しい分、キャンペーンやクーポンが頻繁に出ています。例えばサマリーポケットでは友達紹介で保管料無料券がもらえたり、minikuraでも期間限定で追加箱の送料無料キャンペーン等があります。公式サイトやSNS、比較サイトをチェックして、使える割引コードや特典は積極的に使いましょう。初期費用無料キャンペーン中に申し込めば数万円浮くこともありますam-one.co.jp。また複数社を同時に契約し、良さそうな方に統一してもう一方は解約するといったお試し二股利用も、最終的に満足度の高いサービスに巡り会う手段です(ただし解約条件には注意)。

荷物の断捨離と整理: 根本的なコツですが、「預ける物を必要最低限にする」ことで費用と手間を減らせます。収納サービスは便利ですが、闇雲に使うと「家の荷物が減った分、倉庫代を払い続ける」という状況になりかねません。預ける価値がある物かを吟味しましょう。例えば何年も使っていない物は思い切って処分・売却する、紙資料はスキャンしてデータ化するといった工夫で物自体を減らすことが、長期的にはコスト削減につながります。実際、トランクルームを利用した人の約70%が「自宅がすっきり広く感じるようになった」と満足する一方で、15%程度は「広い場所に引っ越さなくて済んだので家賃節約になった」と答えていますquraz.com。つまり不要物を預けるのではなく捨てる選択をした人が一定数いるということです。収納サービスはあくまで必要な物だけを預けるようにし、漫然と「とりあえず全部預ける」は避けましょう。

業務効率化の工夫(企業向け): 企業で利用する場合、例えばEC在庫なら配送と連携して発送業務自体を委託する(フルフィルメントサービスの活用)、書類保管ならスキャン代行とセットにして紙業務削減につなげる等、単に倉庫として使う以上の効率化を図ることができます。最近では**「保管+処理」サービスが増えており、宅配型収納でも預けた書類をスキャニングしてPDF化してくれるサービスなどがありますtrunkroom-service.com。これを使えば書庫スペース削減だけでなく検索性向上・社内共有容易化といった効果も得られます。また、トランクルーム活用によりオフィスや店舗を狭くできれば家賃圧縮という大きなコスト削減も期待できますquraz.com。その意味で、収納サービスは単なるコスト増ではなく総合的なコスト削減策**になり得ます。鍵は「何のために預けるか」を明確にし、その目的を最大化する使い方をすることです。

定期チェックとメンテナンス: 預けっぱなしにしないで、定期的に預け品リストを見直したり実物を取り出して状態確認することも大事です。例えば衣類を長期間預けるなら年1回は取り出して風を通す、除湿剤を交換するなどすれば劣化を防げます。宅配型なら写真一覧を見るだけでもOKですが、たまに見返すことで「あれ、これもう要らないかも」と気付くきっかけにもなります。定期的なメンテナンスを心がけることで、無駄な保管を省き、必要な物だけ良い状態でキープできます。

以上のコツを参考に、なるべく費用を抑えつつ効率よく収納代行サービスやトランクルームを活用してみてください。賢く使えば、空間的なゆとりだけでなく経済的メリットも享受できるはずですquraz.com。

宅配トランクルーム・収納代行サービス比較|主要各社の特徴と選び方

ヤマト等・大手宅配型トランクルームサービスの特徴比較

国内で利用できる主な宅配型トランクルーム(収納代行)サービスとしては、ヤマト運輸の「宅トラ」, 寺田倉庫の「minikura」, サマリーポケット, NTTグループの「AZUKEL」, 東武デリバリー(東武鉄道系)の「My Storage」, エアトランクなどが挙げられますb-box24.com。それぞれ特徴が異なるので、いくつかピックアップして比較してみましょう。

宅トラ(ヤマト運輸): 宅配便大手のヤマトが展開するサービスで、個人宅向け荷物預かり「クロネコヤマトの宅配収納」を一般化したものです。全国エリア対応で、小物から大型家具家電まで幅広く預けられるのが強みです。具体的には、ダンボールに入る荷物は「ちびトラプラン」(3箱または5箱単位)で月額数千円から、衣装ケース程度や大量の小物は「ボックスプラン」(かご台車単位)で月額5千円台~、大型家具は「大型荷物プラン」で個別見積もり、とプランが分かれています。最低利用期間6ヶ月と長期保管向きで、初回には保管料3ヶ月分の引取料がかかるなど初期コストはやや高めですが、ヤマトが荷物の運搬・管理を一括担当し、倉庫もヤマト借上げの安心感があります。補償額も1箱30万円までと手厚いです。メリット: ヤマトブランドの信頼、全国対応、大型もOK。デメリット: 長期契約が前提、初期費用がやや高め、箱単位利用だと細かいコストが積み上がる(初回引取料など)awele.co.jp。

サマリーポケット: スタートアップ企業サマリーが提供し、運営企画はサマリー社・保管は寺田倉庫等が行うサービスです。2015年開始と比較的新しいですが知名度が高く、テレビCMなども展開しています。特徴はプランが豊富なことです。月額275円のエコノミープラン(箱ごと保管、中身写真撮影なし)から、スタンダードプラン(1点ずつ写真撮影あり)、本専用のブックスプラン、大型アイテムプランまで4種のプランを用意。預けたアイテムを1点単位で取り出し可能な利便性や、衣類ハンガー保管・布団クリーニング・ヤフオク出品代行などオプションの充実も魅力です。料金は箱サイズによりますが、レギュラー箱で月300円程度~と安価(ただし取り出し送料は別途)で、初期費用は無料。メリット: 月額が安く小口に最適、1点ずつ預け・取り出し可、クリーニング等サービス豊富。デメリット: 人気ゆえに繁忙期は配送に時間がかかることも、箱の品質が他社より劣るとの利用者声も一部(箱が潰れていた等)trunkroom-service.com。なお補償は基本1箱1万円までですが、有料あんしんサポート加入で最大100万円まで引き上げ可となっています。

minikura(ミニクラ): 倉庫業大手の寺田倉庫が運営する宅配収納で、宅配型のパイオニアと言えるサービスです。老舗企業が提供している安心感があり、美術品やワイン等の保管実績が豊富なノウハウが強みです。プラン的にはサマリーポケットと類似で、写真なしの格安プランから1点撮影プラン、書籍専用プランなどがあります。オプションではクリーニングやヤフオク出品、機密文書の溶解処理サービスまで用意されており、単なる収納に留まらない幅広い対応力があります。料金は1箱あたり月200円台~と安価ですが、箱サイズが他社より小さめとの指摘もありますtrunkroom-service.com。メリット: 信頼の寺田倉庫運営、高度な保管環境、オプションが専門的(美術品保管や文書処理等)。デメリット: 保管料は安いが箱が小さいため大量だと箱数が増えてコスト増、サービス内容が多機能なぶん初心者には少し分かりづらいところも。

My Storage(マイストレージ): 東武鉄道グループの東武デリバリーが運営するサービスです。官公庁や企業荷物の保管実績が長い会社で、24時間365日空調管理・耐震耐火の高品質倉庫が売りです。特徴は料金が業界最安級なことで、レギュラーサイズ箱なら月額220円(税込)と非常に安く設定されています。しかもプランがシンプルで分かりやすく、配送もヤマト運輸が担うので安心かつ迅速です。利用者のレビューでも「5社試した中で一番サービス品質が良かった。料金も安く、集荷~取り出しの時間も最も早かった」と高評価が見られますtrunkroom-service.com。メリット: とにかく月額保管料が安い、倉庫品質が高い、東武グループ運営の安心感。デメリット: 知名度がやや低く情報が少ないくらいで、大きな弱点はあまり指摘されていません。強いて言えば対応エリアが関東中心(倉庫が埼玉)なので地域によって配送に時間がかかるかもしれません。

AZUKEL(アズケル): NTTグループが提供するサービスで、先述の通り大型家具家電まで預けられるのが特徴です。段ボール単位だけでなく、ベッドやソファなどは「ラージアイテムプラン」でスタッフが梱包・搬出入まで行ってくれます。また箱の中のアイテムを30点まで写真撮影してくれるなど手厚い管理も売りですtrunkroom-service.com。料金は他社より高めですが、大型荷物をまとめて任せたい人には評価されています。メリット: 大物対応可、NTTグループ運営の信頼性。デメリット: 料金は割高、配送対応エリアも限定的かつ予約が混み合う場合も。

エアトランク: 新興企業ですが都市部で急成長しているサービスです。集荷・配送が何度でも無料で、自社スタッフが来て荷物をそのまま受け取ってくれるので梱包不要というユニークな特徴があります。プランは体積制で、たとえば0.2㎥(0.1畳)プラン月2,948円~といった料金体系です。預け量に応じてプラン変更でき、無駄なスペースが発生しないのも利点です。空調・防災設備もしっかりした大型倉庫で保管し、温度10~28℃/湿度65%以下と管理されています。メリット: 集配無料で出し入れ気軽、梱包不要の手軽さ、プラン柔軟。デメリット: エリアが首都圏など限定、初期に入会金がかかるプランもある(プレミアムプランは入会金11万円)air-trunk.netなど、価格もやや高級路線。

以上のように、大手・主要サービスにはそれぞれ特色があります。選び方のポイントは、自分のニーズ(小物中心か大型ありか、出し入れ頻度、エリア、重視するサービス内容)にマッチするかどうかです。「安さ重視ならMyStorageやサマポケ」「頻繁に出し入れするなら送料定額のエアトランク」「大型家具も預けたいなら宅トラやAZUKEL」「トータルバランスならminikura」といった風に、自身の優先順位に沿って取捨選択すると良いでしょう。

自社ビジネス導入に適した場合の検討ポイント

企業が自社ビジネスに収納代行サービスを導入する際のポイントを考えてみます。

1.用途とサービス適性のマッチ: まず、自社の何の業務に活用したいのか明確にし、それに合ったサービスを選ぶことが重要です。例えばEC通販業であれば、単に在庫を預けるだけでなく発送代行まで対応できるサービスが望ましいです。前述のように寺田倉庫系サービスではヤフオク連携がありますし、エアトランクでも法人向けプランを設けていますair-trunk.net。一方、オフィスの書類保管なら、文書管理に強みがある倉庫会社(例えば国立公文書館のアーカイブ業務を請け負うような会社など)や、専用の文書保存箱を使うサービスを検討すべきです。自社の業務フローにどう組み込めるかをイメージし、それに合わせてサービスの機能やAPI提供の有無などを確認しましょう。

2.コスト比較とROI: ビジネス導入の場合、費用対効果(ROI)がシビアに問われます。導入前に現在のコスト(自社で保管・管理している場合の賃料、人件費、機会損失など)を算出し、サービス利用コストと比較します。例えば「オフィス書庫100㎡分を外部倉庫に移せば、都心オフィス賃料×100㎡分が浮く」という場合、十分ペイするでしょう。実際、前述の調査にあったようにトランクルーム活用で居住費が月1~2万円節約できた例もありますquraz.com。企業なら規模が大きい分、この節約額も大きくなり得ます。費用負担の内訳も精査します(初期費用、月額、オプション、輸送費など)。大量利用ならボリュームディスカウント交渉も可能かもしれません。

3.社内稟議獲得のための情報収集: 社内決裁を通すには、サービスの信頼性・実績・他社導入例など根拠を集めて提示すると良いでしょう。例えば「○○社(類似業界の企業)が導入している」「行政機関でも採用実績あり」などは説得力があります。幸い倉庫業界は法人実績豊富な会社が多いので、問い合わせれば営業担当から事例紹介してもらえることもあります。内部統制やコンプライアンス上の懸念(例えば機密情報を外部に預けて大丈夫か等)についても、相手企業の体制(秘密保持契約やISO取得状況など)を確認し、社内説明資料に盛り込むと安心材料になります。

4.業務フローの再構築: サービス導入に合わせて、社内の業務プロセスを見直すことも必要です。例えば、商品在庫を外部倉庫に移すなら、在庫システムとの連携や、受注処理から発送までの流れを再構築します。これを機に業務の標準化・効率化を図るチャンスでもあります。ストック業務の外部委託化によってコア業務に集中できるようになるのが理想です。そのためには社員への周知教育やマニュアル整備も行い、スムーズな移行を図りましょう。

5.トライアル利用: 企業単位でいきなり全面移行する前に、一部部署や一部商品で試験導入してみるのもおすすめです。少量の荷物を実際に預けてみて、レスポンスや品質、かかる手間などを検証します。その結果をもとに本格導入の判断材料にすれば失敗が減らせます。多くのサービスは小ロットから利用できるので、こうしたトライアル運用がしやすいのも利点です。

要するに、企業導入では「何を預け、何を得るか」を明確化し、コストと利益(効果)を天秤にかけ、信頼性と実績のあるパートナーを選ぶことが肝心です。幸い日本には倉庫・物流の大手がこの分野に参入していますから、ニーズに合うサービスさえ見つかれば、あとは社内の理解を得てスムーズに導入できるでしょう。

各社サービスのプラン・決済手段・サポート体制を比較

最後に、主要サービス間のプラン内容や決済方法、サポート体制の違いを簡単に比較しておきます。

プラン内容の比較: 前述の通り、サマリーポケットはプラン種類が多く細分化されている一方、MyStorageはプランがシンプルなど違いがあります。それぞれのプランが自分のニーズにフィットするか見極めましょう。例えば写真管理の有無: 「とにかく安く預けたいから写真管理はいらない」という場合はサマポケのエコノミーでOKですが、「預けた物を一覧で見たい」ならスタンダードにするかminikuraにする、といった選択になりますpocket.sumally.com。大型アイテムの扱いも各社差があります。宅トラやAZUKELは大型対応プランあり、サマポケやminikuraは基本段ボールのみ(ただしサマポケも大型アイテムプランあり)ですtrunkroom-service.com。例えばゴルフバッグを預けたいならエアトランク(梱包不要)や宅トラのボックスプランが適し、電子ピアノを預けたいなら宅トラ大型プランかAZUKELが候補になるでしょう。

決済手段の比較: 個人向けサービスではほぼ全てクレジットカード払い対応ですが、中にはその他の決済手段を認めている会社もあります。たとえばエアトランクは月額料金を口座振替にも対応しています(法人向け含む)air-trunk.net。宅トラは法人契約なら請求書後払いも可能です。決済サイクルも違いがあり、サマポケ等は月末締め翌月カード請求ですが、minikuraは預けた日を基準に月額課金が発生するなどあります。多くのサービスは初回登録時にカード情報を登録し、自動課金となるので、ユーザー側は特に意識することなく使えます。ただ会社経費で処理したい場合などは、請求書が発行できるか、領収書をどう入手するかも確認しましょう。サマポケはマイページから領収書PDF発行可能ですし、宅トラも公式サイトに請求書発行手順を掲載しています。

サポート体制の比較: サポートに関しては、大手運営の宅トラやエアトランクは電話サポートが充実しています(平日夜間や土日でも対応可能)。一方、サマポケやminikuraは問い合わせフォームやメールが中心ですが、折り返し電話対応してくれる場合もあります。緊急時のレスポンスなどは会社によりけりですが、概ね大手=対応早め、ベンチャー系=少し時間がかかる傾向があるようです。とはいえ宅配型サービス利用者からの苦情は少なく、多くは「問い合わせる機会がそもそもあまり無い(トラブルが少ない)」という声が多いです。強いて言えば初回の段ボール請求などで問い合わせするくらいでしょうawele.co.jp。その際もスムーズに送ってもらえたという報告があり、過度に心配する必要はなさそうです。

その他比較ポイント: 細かな点では、預け入れ用の段ボール箱を無料提供するか有料かという違いもあります。サマポケやminikuraは専用箱を無料(または送料のみ負担)でもらえますが、宅トラは3箱セットで990円など箱代がかかりますawele.co.jp。MyStorageは自分で用意した箱でもOKだったりします。保管期間の制限も一部あります。例えば宅トラは6ヶ月以上ですが、他は基本無期限ですが長期になると自動でプラン変更される場合も(一定期間アクセス無い場合保管料を割り引く代わりに取り出しに時間猶予をもらう等)。また複数人でのアカウント共有可否も、法人利用では考慮点です。サマポケ法人プランでは複数担当者で管理できるとか、エアトランク法人では部署ごとにID発行できるなどの違いがあります。

総じて、個人向けの範囲では各社とも大きな差はないものの、ユーザーの使い勝手やニーズにマッチする細かな違いがあります。いくつか試してみて自分に合うかどうか肌感覚を掴むのも良いでしょう。ありがたいことに多くのサービスは初期費用が安いので、気軽に比較体験できるのも利点です。評判やランキングも参考にしつつ、ぜひ自分にピッタリのサービスを見つけてくださいlife.oricon.co.jp。

まとめ|自分に合った預け方・選び方ガイド

広がりを見せる収納代行サービス(宅配型トランクルーム)と従来型トランクルームの違いについて、仕組みから料金まで詳しく見てきました。最後に重要ポイントをまとめ、読者それぞれに合った選び方のヒントをお届けします。

1. サービスの特徴を理解する: トランクルームは*「自分で荷物を運んで預けるスペース」、宅配型収納サービスは「宅配便で送って預けるサービス」*ですmagazine.sbiaruhi.co.jp。前者は大型荷物OK・すぐ取り出せる利点がありb-box24.com、後者は手軽さ・安さ・管理の楽さが魅力ですmagazine.sbiaruhi.co.jp。まずこの根本の違いを理解し、自分の用途にどちらが向くかを考えましょう。

2. 用途別のおすすめを押さえる: 一般に、引越しや大型家具の一時保管にはトランクルーム、衣類や小物の長期保管には宅配型が適しています。趣味のコレクションを頻繁に出し入れしたいならトランクルーム、シーズンオフだけ預けたい衣類はクリーニング付きの宅配型、といった具合にケース別に最適解がありますb-box24.com。本文中の比較や事例を参考に、自分のケースではどちらに軍配が上がるか判断しましょう。

3. 料金を比較検討する: コスト面では、少量なら宅配型、大量ならトランクルームが安い傾向があります。トランクルームは1畳あたり月1万円以上が相場(都市部)、宅配型は箱1個月数百円と格安magazine.sbiaruhi.co.jp。ただし宅配型は取出し送料がかかるため、頻度次第で割高にもなり得ます。自身の荷物量と利用頻度を見極めて、具体的に料金シミュレーションしてみることをおすすめします。「思ったより宅配型は送料込みだと高くつく」あるいは「トランクルーム借りたけど半分空いていて無駄だった」とならないよう、試算は重要ですb-box24.com。

4. 信頼できるサービスを選ぶ: 大事な荷物を預ける以上、安心感のある業者を選びましょう。具体的には、運営企業の実績(倉庫業の歴史や規模)、倉庫の設備(空調・防犯)b-box24.com、補償内容awele.co.jpなどをチェックします。この記事でも紹介したように、大手ではヤマト運輸・寺田倉庫・NTTグループなど信頼性の高い会社が運営しています。サービス比較サイトのランキングやユーザー口コミも参考になりますが、最終的には自分の目で規約や説明を確認し納得できるところを選びましょう。

5. 賢い使い方で効果アップ: 収納サービスは使い方次第で暮らしや仕事の質を大きく向上させます。自宅が片付き広く感じられるようになったという声は多く、実際トランクルーム利用者の72.7%が生活満足度が上がったと回答していますquraz.com。一方で無秩序に預けると思わぬコストを生むので、預ける物の取捨選択や、適切なプラン変更など管理も大切ですb-box24.com、air-trunk.net。また、預けっぱなしではなく時折見直して不要な物は処分するなど、定期的な棚卸しも心がけましょう。

最後に――収納代行サービスとトランクルームは、それぞれ形は違えど「自分の大切な物を安心安全に保管する」という目的は共通しています。自分に合った預け方を選ぶことで、暮らしのスペースや心の余裕を手に入れることができます。本記事が皆さんのサービス選びのガイドとなり、快適な“スマート収納”ライフの一助になれば幸いです。荷物の預け先を上手に活用して、お部屋も気持ちもスッキリさせましょう!

出典元一覧

【イーストリーフ】トランクルームとレンタル収納スペースの違いとは?eastleaf.co.jp

【宅配型収納サービスとは?】社宅向けの宅配収納サービスについて解説cmphouse.info

【ARUHI マガジン】〝トランクルームにかわる新潮流〟宅配型収納サービスは何が違うのか?magazine.sbiaruhi.co.jp

【BBOX】宅配型トランクルームとは?メリットデメリットは?b-box24.com

【SBペイメント】収納代行とは?決済代行との違いやサービスの仕組みrobotpayment.co.jp

【ROBOT PAYMENT】収納代行サービスの立場から解説robotpayment.co.jp

【minikura】宅配型トランクルームのデメリットは?(minikura公式コラム)b-box24.com

【ORICON】トランクルームおすすめランキング 2023年life.oricon.co.jp(※宅配型ランキング)life.oricon.co.jp

【AM-One】初めてのトランクルーム~種類や料金、実際の利用方法~am-one.co.jp

【Qurazニュースリリース】トランクルーム市場、16年連続成長で850億円規模にquraz.com

【サマリーポケット】[比較]トランクルームは宅配型とレンタル型、何が違う?pocket.sumally.com

【トランクルームひろば】宅トラの口コミ評判・料金・他社比較awele.co.jpawele.co.jp

【トランクルームサービス比較】2025年度版 宅配型トランクルーム5社を徹底比較trunkroom-service.com

【トランクルーム東京】トランクルームのメリット・デメリット・失敗しない選び方trunkroomtokyo.jp

【airTrunk公式】配送無料の宅配型トランクルーム(エアトランク)air-trunk.net