アドレストランクルーム > あなたに合った探し方 > くらしスッキリ帖

コスト削減や資材置き場の効率化、契約・会計処理の注意点まで。

法人の在庫・資材管理に貸し倉庫・レンタル倉庫が注目される理由

コスト削減・スペース確保のメリットとは

都心部ではオフィスや工場内に十分な保管スペースが確保できず、余剰在庫や資材を抱えきれない企業が多くありますr-contena.jp。貸し倉庫やレンタル倉庫を活用すれば、自社で大規模な倉庫を建設・維持する必要がなく、必要な分だけスペースを借りることで初期投資や固定費を抑えられます。例えば、サテライト的に広めの外部倉庫を利用することで、社内オフィスを有効活用し、余分な土地・建物購入コストを削減できますazukari.jp、trunk.applanning.jp。

トランクルームやストレージサービスとの違い

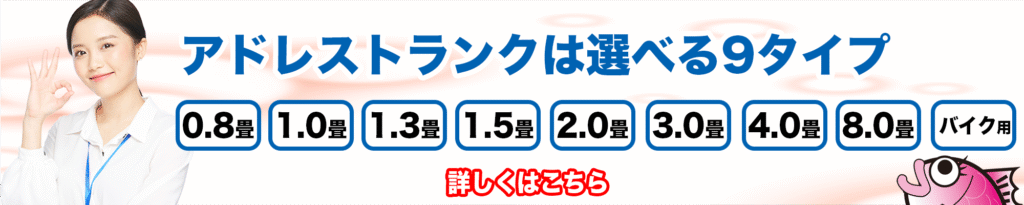

これらの賃貸倉庫は契約形態が異なります。貸し倉庫(レンタル倉庫)は不動産の賃貸借契約に基づくスペース貸与であり、貸主はあくまで場所を提供するのみで保管物に対する責任は借主が負います。一方、トランクルーム(収納コンテナなど)は寄託契約となり、営業倉庫登録業者が管理運営するため、事業者には荷物管理上の善管注意義務があります。また、屋外コンテナ型ストレージは初期・月額費用が安価で大容量を確保しやすい傾向にあるのに対し、室内型トランクルームや貸倉庫はセキュリティや温度管理が優れる反面、コストはやや高めになりますstorageoh.jp、souco.space。

貸し倉庫・レンタル倉庫の活用方法と種類

貸し倉庫・レンタル倉庫・コンテナ・プレハブの比較

貸し倉庫/レンタル倉庫: 通常の倉庫施設を賃借する形態で、屋内型・屋外型問わず幅広い規模が選べます。立地や大きさに応じた賃料相場があり、セキュリティや空調設備などの有無で選択できますazukari.jp。

レンタルコンテナ: 海上コンテナ等を利用した屋外型コンテナ倉庫は、低コストかつ広い容量が特長です。中古のコンテナを利用し、スパン単位で借りられるケースもあり、主に大量の物品保管に向いていますsouco.space。

プレハブ・ユニットハウス: 工場・事務所向けの仮設ユニットハウスも短期利用に適しています。短期間(目安2年程度)の利用なら初期費用が小さく、固定資産税が不要で経費処理できるメリットがありますsankyofrontier.com。段階的な設置や撤去が容易で、季節イベントや臨時保管向けに重宝されます。

各種ストレージは用途や期間に応じて使い分けられ、必要に応じて併用する企業も増えています。たとえば、自社倉庫+レンタル倉庫、あるいは貸倉庫+コンテナなど、複合的に利用することでコストと利便性のバランスを取るケースもあります。

屋内・屋外・大型など施設タイプ別の特徴

屋内型倉庫(室内型): 建物内に設置されるタイプで、防犯カメラや警備員、入退室管理などの高セキュリティが一般的です。さらに空調・換気設備を備えた倉庫もあり、室温・湿度管理が必要な精密機器や製品・書類等の保管に向きますazukari.jp。床面積以外に天井高やラック設置の有無も確認し、フォークリフト作業可否など必要な施設条件を確認しましょう。

屋外型倉庫(コンテナ型): 荷下ろしスペースの確保が容易な屋外型は、屋内型に比べて賃料が抑えられ、広いスペースを確保しやすいのがメリットです。大型家具・機械・パレットなど嵩のある資材も収納可能で、安価な分、空調や遮音性は低めです。海上コンテナを改造した倉庫や、資材置場で使うプレハブ型倉庫なども含まれ、物流拠点や建設現場で多用されていますazukari.jp。

大型倉庫・専門倉庫: 冷蔵庫・冷凍庫、室内高10m超えの高天井倉庫など、特別な設備を備えた大型施設もあります。こうした倉庫は家具・食品・薬品・鮮度管理が必要な医療機器等、用途によって使い分けられます。導線・床荷重・衛生管理など、業種固有の要件を事前にチェックしましょう。

短期利用と長期利用の選び方と用途事例

利用期間や用途に応じて短期利用/長期利用を使い分けます。短期利用は季節変動やイベント等、一時的な保管に最適です。例えば小売店が年末商戦用の在庫を確保する、イベント会社が展示会の資材を一時保管する、といったケースでレンタル倉庫が活用されていますtrunk.applanning.jp、r-contena.jp。こうした場合、数か月~1年単位の契約で済むため、予算を抑えつつ繁忙期を乗り切れます。一方、長期利用は製造業や通販事業で常時大量保管が必要な場合に向きます。製造業者の事例では、部品や原材料を継続的にレンタル倉庫で保管し、必要なタイミングで効率的に調達して生産効率を向上させています。また急成長中のEC企業では、レンタル倉庫を利用して追加スペースを確保し、高機能な在庫管理システム(WMS)と組み合わせてピッキングや配送効率を高める例もあります。利用期間やビジネス計画に合わせて、短期(割高だが手軽)と長期(安定コスト)を選ぶとよいでしょうsankyofrontier.com、trunk.applanning.jp。

法人向け 倉庫選び・契約時に押さえておきたいポイント

広さ・立地・セキュリティなどスペース条件のチェック方法

倉庫選びでは、必要なスペース条件を明確化することが第一です。保管物の容量・重量から必要面積を試算し、多少余裕を見て広めの部屋を選びましょう。立地は主要配送ルートや取引先に近い場所を優先すれば、物流コスト削減につながります。たとえば高速道路や港湾に近いか、夜間アクセスに対応するかなども確認します。セキュリティ設備も要チェックです。防犯カメラ、警備体制、入退室管理システムの有無を見極め、盗難・火災リスクを抑えましょう。さらに設備条件として、空調・除湿設備の有無(温度や湿度管理が必要な物品の場合)、フォークリフトやリフトゲートの有無、天井高・床荷重・出入口の幅などを確認します。アクセス性として、24時間利用可か、スタッフ常駐か、車両駐車スペースがあるかなども事前にチェックしておくと安心ですtrunk.applanning.jpazukari.jp。

契約・解約時の注意点とトラブル回避策

倉庫契約では契約条件の精査が重要です。契約期間や形態(定期借家か普通借家か)を事業計画と照らし合わせ、無理のない期間を選びます。定期借家契約は契約満了で自動的に終了しますが、普通借家は更新可能な点を理解しておきましょう。費用負担区分は、共益費・光熱費・維持管理費(空調・照明・防犯システム)・保険料が誰負担になるかを確認します。また、解約時の手続きやペナルティも必ず把握します。一般には3~6ヶ月前の解約予告が必要で、契約によってはそれ以上の場合もあります。解約時の違約金や更新料についても、金額と支払条件を事前に確認しておきましょうemeao.jp。契約書に記載される禁止事項にも注意が必要です。常識的に火器・危険物・異臭のする物品は保管不可であることが多く、賃借人の住居利用や修理・改造(フック打ち付けなど)も禁止される場合がありますr-contena.jp、emeao.jp。不明点は必ず事前に確認し、追加費用やトラブルを未然に防ぎましょう。

業者・不動産会社の選び方とWEB申し込みの流れ

信頼できる業者選びが成功の鍵です。業者選定では長年の実績や他社の評判、対応力などから信頼性を重視しましょう。複数社に見積もりを依頼し、料金だけでなく立地・設備・サービス内容全般を比較検討するのがおすすめですazukari.jp、trunk.applanning.jp。特に法人利用の場合、「オフィスから近いか」「空調や除湿など品質保持策が整っているか」「防犯カメラや警備の有無」「24時間利用可能かどうか」など、自社のリスク管理項目を洗い出して確認しますazukari.jp。最近は多くのレンタル倉庫サービスでWEB契約が可能です。空室検索から申し込みフォームで内容入力、クレジット決済後に電子署名を行えば契約完了、鍵が郵送される仕組みになっている場合が増えていますr-contena.jp。時間をかけずにスピーディに契約できるので、利用開始までのタイムロスを減らせます。

経費・勘定科目・資産計上の基準 ― 会計処理のポイント

レンタル倉庫・コンテナの賃貸料や経費化の方法

倉庫賃料は通常経費計上します。法人の場合、定期的な利用料は「地代家賃」または「支払賃借料」などの勘定科目で仕訳するのが一般的です。支払いが前払いの場合は、支払時に「前払費用」に計上し、期末に当該期間分を償却して処理しますbiz.moneyforward.com。敷金や保証金のように返還される預け金は資産科目(敷金・保証金)に計上し、解約時に返金されます。礼金や仲介手数料は返還不可の支出なので「支払手数料」などの費用科目で処理し、20万円未満であれば支払時に一括で経費計上できますadvisors-freee.jp。個人事業主の場合も同様で、倉庫利用料は「地代家賃」または「賃借料」として経費に計上します。

勘定科目の判断基準 ― 固定資産 vs 必要経

機材や設備を購入する場合、固定資産計上か経費処理かを判断します。たとえば、倉庫用コンテナを購入すると、その価格が高額(一般に100万円以上)である場合は「器具備品」など固定資産として計上し、数年にわたって減価償却するのが原則ですbiz.moneyforward.com。一方、単価の小さい消耗品や消耗品類(一般に10万円未満)は「消耗品費」で購入時に全額を経費化できます。個人事業主の場合も同様のルールが適用されます。たとえば定価100万円以上の大型コンテナは固定資産扱いですが、10万円未満の簡易ラックなら消耗品費計上になります。

個人事業主や法人での会計処理 具体例

法人・個人問わず、倉庫賃貸料は費用として扱われ、消費税の課税仕入れとして控除対象になります。Freee税理士Q&Aの例では、新規倉庫契約の賃料半月分を「地代家賃」、敷金を「敷金・保証金」、礼金や手数料を「支払手数料」として入力していますadvisors-freee.jp。個人事業主でも同様に、倉庫代は地代家賃や賃借料で仕訳し、敷金は資産計上、礼金は一括費用処理します。いずれにせよ損金(必要経費)計上が認められるため、領収書など証憑は確実に保存しておきましょうbiz.moneyforward.com、advisors-freee.jp。

貸し倉庫・レンタル倉庫の料金相場と費用比較

初期費用・月額の価格体系とキャンペーン事例

初期費用には敷金や保証金、仲介手数料、前家賃、火災保険料などが含まれ、住宅物件より高額になる傾向があります。敷金・保証金は賃料の数ヶ月~1年分が相場で、仲介手数料は賃料約1ヶ月分、前家賃は1~2ヶ月分が目安です。これに加え、大型物件では礼金や更新料がかかる場合もあるため、契約時には総額見積もりを把握しておきましょうjpcpg.co.jp。月額賃料は立地・広さ・タイプで大きく変わります。東京など地価の高い都市部は郊外より高めで、屋内型は屋外型より高額になる傾向がありますazukari.jp。なお、多くの業者がキャンペーンを行っており、初期費用無料や第1ヶ月賃料割引といった特典を活用すると費用負担を抑えられます。

賃料・設備・オプションの内訳と安く抑えるコツ

賃料は基本料金に加え、共益費や保守料・保険料を合算した金額になるケースがあります。空調や設備維持、セキュリティ費用が別途請求されるか確認し、無駄なオプションを避けるとコストダウンに繋がります。安く抑えるコツとしては、立地やスペックを妥協せず必要最小限にすることです。たとえば都心よりも郊外拠点を選ぶ、24時間利用やラック設置を外して一般契約とするなど、用途を明確化して不要な機能を絞ります。また、デッドスペースを減らす活用法(後述の折りたたみ容器導入など)で必要面積自体を小さくするのも有効です。敷金減額サービスやフリーレント期間の活用も検討しましょうjpcpg.co.jp。

地域(都心・郊外・全国)の価格動向・相場調査

倉庫賃料の地域差は大きく、一般的に都市部ほど高額です。経済産業省系サイトによれば、首都圏や大阪などの大都市圏では倉庫坪単価(月額)がおおむね2,000~4,000円、地方都市では1,000~2,000円程度が相場とされていますjpcpg.co.jp。同じく個人向けトランクルームでも、東京23区内の2畳程度のスペースが月8,000~40,000円と高めなのに対し、地方では数千円台から借りられる例が多いようにsouco.space、都心立地では数倍の差が出るケースがあります。都心の物流業務でコストを抑えたい場合は、東京近郊・郊外や地方の倉庫も検討し、近隣拠点との空輸やトラック輸送のコストと比較検討するとよいでしょう。

在庫・資材・オフィス家具の効率的な保管と運用事例

折りたたみコンテナや各種ストレージの活用法

折りたたみコンテナー(オリコン)は、使用しない時にコンパクトに折り畳めるため、倉庫や輸送車両内の空間利用効率を大幅に向上できます。未使用時に体積が約4分の1になる設計で、限られたスペースを最大限活用可能です。これにより保管スペースの無駄が減り、施設の賃料や光熱費など固定費の削減につながります。また、車両積載効率が上がるため輸送回数と燃料コストの抑制にも効果的ですindustry.risu.co.jp。他にも、パレットラック、段ボールコンテナ、収納バン、書類キャビネット用ラックなど、多種多様な収納ツールを組み合わせれば、入出庫動線を短縮して業務効率化が図れます。適材適所の収納設計で在庫管理精度を高め、スペース当たりの保管量を増やす工夫が重要です。

物流・宅配・委託業務との連携方法

倉庫業務は物流・配送の連携が肝要です。自社で人手が足りない場合は物流アウトソーシング(3PL)を活用し、専門業者に在庫管理・検品・梱包・発送を一括委託すると効果的です。物流委託により、物流ノウハウのない企業でも高品質な物流サービスを受けられ、在庫回転率や配送精度の向上が期待できます。実際、経産省系調査では企業の31.3%が物流業務を委託しており、特に卸売・製造業で高い利用率(40%以上)となっていますsenshukai.co.jp。また、倉庫管理システム(WMS)と配送業者のAPI連携により、出荷依頼から送り状発行、ピッキングリスト生成までを自動化し、人的ミスを減らす企業も増えています。ヤマト運輸や佐川急便など大手宅配便とも提携し、倉庫から顧客へのダイレクト配送(直送)や共同配送を組み合わせれば、配送コストやリードタイムをさらに最適化できます。

業種別保管事例と法人の成功活用ポイント

導入事例を見ると業種ごとに倉庫活用の目的が異なります。小売・Eコマース業界では、季節商戦の在庫一時保管としてレンタル倉庫を用いる例が多く、小売企業は年末商戦時に倉庫を借りて在庫を増強し効率的な出荷体制を構築しています。製造業では、部品・原材料を継続的に保管するために貸し倉庫を利用し、必要時に必要量だけ調達することで生産効率を高める活用が見られますtrunk.applanning.jp。事務所オフィスでは、使わなくなったデスクや書類・什器をトランクルームに保管し、オフィススペースを有効活用する事例があります。イベント・広告制作会社では、展示会や広告セットに用いる看板・テーブル・椅子など資材一式を倉庫にまとめておき、出展前にまとめて搬出することで準備工数を削減していますr-contena.jp。これらの成功事例に共通するポイントは、必要なときに必要なモノをすぐ取り出せる体制と保管スペースの最適配分です。自社の業務フローに合わせて保管方法を工夫し、在庫回転率を高めることで、実質的な倉庫利用コストを削減しています。

貸し倉庫・レンタル倉庫活用のデメリットと注意点

トラブル事例・環境・セキュリティ面のリスク

レンタル倉庫利用にはリスク対策が欠かせません。火災・災害リスクに備えて、借りる前に建物の耐震性・防火設備の有無、所有者が加入する火災保険の内容を必ず確認しましょう。多くの場合、火災保険はオーナーが加入しますが、未加入物件は借主が損害を全額負担する恐れがありますlog-n.net。盗難・破損に対しても注意が必要です。貸倉庫(賃貸借契約)では管理責任は借主にあるため、運営会社が補償義務を負わない場合が多く、自衛の保険加入が推奨されますr-contena.jp、log-n.net。一方、トランクルーム(寄託契約)では運営者に補償義務がありますが、補償範囲や自動付帯の有無は業者によって異なるため、契約前に補償内容を確認してくださいr-contena.jp。屋外型コンテナは気密性が低いことから湿気や錆に弱く、屋内型でも換気不足でカビが発生することがあります。環境管理(温湿度調整、防湿剤設置)にも注意しましょう。加えて、不正侵入や人的トラブルを防ぐため、スタッフ教育や監視体制の強化、定期的な現地巡回・在庫チェックを行うのが望ましいです。過度な物量詰込みは倉庫内に死角を作り、盗難や災害時の避難・消火活動を妨げますemeao.jp。適切な量に留め、棚卸しの頻度を高めることでリスクを低減できます。

解約・解約費用や設備の一部制限について

解約に関する条件も契約前に確認が必要です。倉庫には最短契約期間が設定されていることが多く、例えば3ヶ月以上の契約が義務付けられる場合がありますr-contena.jp。短期利用を想定する場合、契約期間中途解約の可否と通知期限(解約予告期間)を必ず確認しましょう。違約金の有無・金額、更新手続きや更新料についても事前に把握しておけば、想定外の出費を避けられますemeao.jp、r-contena.jp。倉庫内の設備や構造については、原状回復が条件となる場合があります。たとえば棚の固定具や電気工事、塗装など変更を禁止する契約が一般的ですr-contena.jp。契約を結ぶ前にこれらの制限事項を把握し、事前相談で貸主の許可が必要な作業範囲を明確にしておきましょう。

法人利用時に発生しやすい課題と対策

法人利用では、社内外のルール共有やリソース管理もポイントです。複数部門が倉庫を共用する場合は、運用ルール(入庫・出庫手順、担当者割当てなど)を明確にして混乱を避けましょう。社内で倉庫利用状況を可視化するため、定期棚卸や物品配置のチェックリストを設けるのも有効です。多くの企業が直面するトラブルには「在庫管理ミス」や「連絡不備」があります。日々の入出庫を物流システムに記録し、電子化した在庫データで引継ぎミスを防止することが重要です。保管物の汚損・劣化対策としては、空調や除湿機器の定期点検、保管容器への搬送方法改善などが挙げられます。何より「情報共有」が成功の鍵です。倉庫業者との契約内容や現場ルールを全担当者に周知し、トラブル発生時には速やかに報告・対応できる体制を整えておけば、課題は未然に防ぐことができますemeao.jp。

【まとめ】法人の在庫・資材管理の最適解と今後の展望

貸し倉庫・レンタル倉庫の活用は、在庫・資材管理の柔軟性とコスト効率を両立する有力な方法です。必要なときに必要な分だけ借りるスケーラビリティは、企業の事業変動に応じた最適な保管ソリューションとなりますazukari.jp、trunk.applanning.jp。EC市場は2025年に27.8兆円規模に達すると予測されておりsenshukai.co.jp、ますます物流・保管の重要性が高まります。今後はIoTセンサーやクラウドWMSによるスマート倉庫化、環境配慮型(省エネ・再エネ利用)倉庫の導入、オンライン申し込みの更なる普及などが進むでしょう。企業はこれらの変化を見据え、利便性だけでなく拡張性・安全性・省エネ性を兼ね備えた倉庫を選択していくことが求められます。レンタル倉庫を上手に利用することで、複雑化するサプライチェーンにも柔軟かつ効率的に対応できるようになり、企業競争力の向上につながるでしょう。

出典元一覧

azukari.jp「法人向けレンタル倉庫の選び方と導入ポイント」

https://azukari.jp/

storageoh.jp「地方で選ばれる貸し倉庫の特徴とは?」

https://storageoh.jp/

souco.space「全国対応!在庫保管・資材置場に最適な倉庫マッチング」

https://souco.space/

sankyofrontier.com「プレハブ・ユニットハウスの短期利用とコスト比較」

https://www.sankyofrontier.com/

r-contena.jp「コンテナ倉庫の活用事例と料金相場」

https://www.r-contena.jp/

trunk.applanning.jp「トランクルームの契約・解約時の注意点まとめ」

https://trunk.applanning.jp/

emeao.jp「法人向け貸し倉庫の選び方とおすすめ業者比較」

https://emeao.jp/

biz.moneyforward.com「法人がレンタル倉庫を借りた場合の経理処理」

https://biz.moneyforward.com/

advisors-freee.jp「倉庫利用時の勘定科目と固定資産の判断」

https://advisors-freee.jp/

jpcpg.co.jp「レンタル倉庫の火災保険とリスク対策」

https://www.jpcpg.co.jp/

industry.risu.co.jp「折りたたみコンテナで保管効率を上げる方法」

https://industry.risu.co.jp/

senshukai.co.jp「事務所什器・在庫の倉庫保管サービスとは?」

https://www.senshukai.co.jp/

log-n.net「3PL・物流委託の現場活用と費用対効果」

https://log-n.net/